台灣文化46:劉克襄、龍應台、張曼娟、吳若權等台灣中產知識份子文化名人對於「照顧母親」的文本細讀與文化策略比較Foreign caregivers taiwan writer

請幫我做進一步的文本細讀、系統整理成表格對照。

chatgpt答:

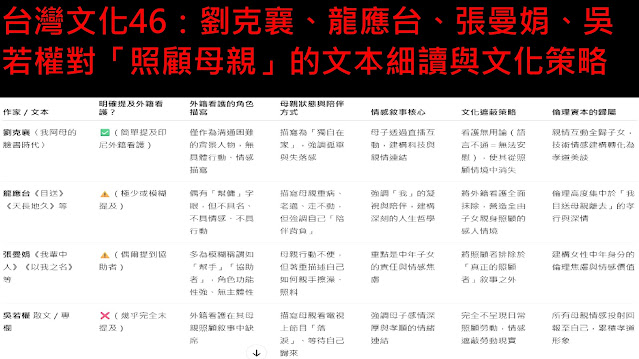

以下是根據你提供的文本與我所掌握的相關資料,針對 劉克襄、龍應台、張曼娟、吳若權等台灣中產知識份子/文化名人對於「照顧母親」的書寫,所進行的 文本細讀與文化策略比較表,重點聚焦在外籍看護的呈現方式、情感敘事策略、倫理資本建構與文化遮蔽手法。

📘 台灣名人照顧敘事中的結構性遮蔽比較表

| 作家/文本 | 明確提及外籍看護? | 外籍看護的角色描寫 | 母親狀態與陪伴方式 | 情感敘事核心 | 文化遮蔽策略 | 倫理資本的歸屬 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 劉克襄〈我阿母的臉書時代〉 | ✅(簡單提及印尼外籍看護) | 僅作為溝通困難的背景人物,無具體行動、情感描寫 | 描寫為「獨自在家」,強調孤單與失落感 | 母子透過直播互動,建構科技與親情連結 | 看護無用論(語言不通=無法安慰),使其從照顧情境中消失 | 親情互動全歸子女,技術情感建構轉化為孝道美談 |

| 龍應台《目送》《天長地久》等 | ⚠️(極少或模糊提及) | 偶有「幫傭」字眼,但不具名、不具情感、不具行動 | 描寫母親重病、老邁、走不動,但強調自己「陪伴背負」 | 強調「我」的凝視與陪伴,建構深刻的人生哲學 | 將外籍看護全面抹除,營造全由子女親身照顧的感人情境 | 倫理高度集中於「我目送母親離去」的孝行與深情 |

| 張曼娟《我輩中人》《以我之名》等 | ⚠️(偶爾提到協助者) | 多為模糊稱謂如「幫手」「協助者」,角色功能性強、無主體性 | 母親行動不便,但著重描述自己如何親手擦澡、照料 | 重點是中年子女的責任與情感焦慮 | 將照顧者排除於「真正的照顧者」敘事之外 | 建構女性中年身分的倫理焦慮與情感價值 |

| 吳若權 散文/專欄 | ❌(幾乎完全未提及) | 外籍看護在其母親照顧敘事中缺席 | 描寫母親看電視上節目「落淚」、等待自己歸來 | 強調母子感情深厚與孝順的情緒連結 | 完全不呈現日常照顧勞動,情感遮蔽勞動現實 | 所有母親情感投射回報至自己,累積孝道形象 |

🔍 總結分析

| 分析向度 | 共通特徵 | 社會學意涵 |

|---|---|---|

| 外籍看護可見度 | 幾乎全部被「背景化」、「功能化」或直接抹除 | 符合結構性剝削社會的「去人化勞動」邏輯 |

| 母親形象建構 | 孤單、無助、思念子女 | 突顯子女作為道德主體的必要性,對照照顧勞動的隱形 |

| 情感資本建構 | 將照顧與情感投入全數歸屬於「我(子女)」 | 成為道德光環的來源,也鞏固了中產價值觀 |

| 文化遮蔽策略 | 1)語言排除,2)功能性淡化,3)情感轉移,4)結構去政治化 | 形成一種「家庭照顧神話」,使社會無法正視外籍看護制度的人權問題 |

| 倫理價值轉換 | 將「僱傭式照顧」轉化為「孝道情感神話」 | 建構社會可接受的道德敘事,但壓抑了改革動能 |

blackjack 2025/5/20

留言

張貼留言