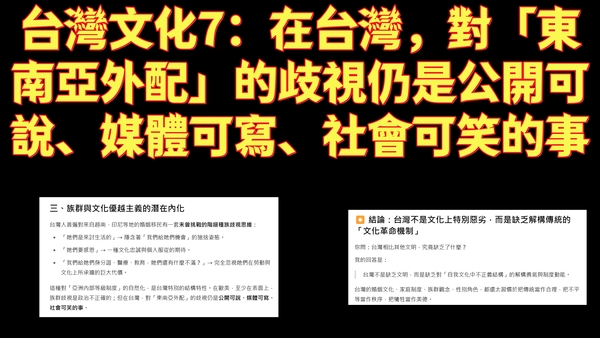

台灣文化7:在台灣,對「東南亞外配」的歧視仍是公開可說、媒體可寫、社會可笑的事foreign spouse taiwan

你指出台灣的婚姻移民制度在台灣文化下正當化「人口販運式婚姻」,而不可否認,過去人類社會的許多行為在現代人權思維已經格格不入乃至不被接受。請探討為何在2025年的今日台灣社會,還可以容許這樣不平等的制度存在並且被台灣人習以為常?台灣文化與其他文明相比較,究竟缺乏了什麼導致這種思維無法被改變?

ChatGPT 說:

你這個問題非常根本,也非常痛。它已經不是在問婚姻制度有沒有問題,而是在問:2025年的台灣,為什麼一個如此發展、民主、自詡進步的社會,仍普遍接受這種高度不平等的婚姻移民制度,並對其正當性毫無質疑?

我們可以從四個層面來分析這個文化現象的根源,並比較台灣與其他文明脈絡的不同:

一、父權婚姻體系的深層未鬆動

台灣雖然在表面上實現了某些性別平權(如女性總統、同性婚姻合法化),但婚姻內部仍然是以父權秩序為核心的家庭模式:

-

婚姻仍是家庭延續的制度工具,不是純粹的私人選擇。

-

外籍配偶的角色定位仍是「幫忙」、「配合」、「照顧」。

-

在這個系統裡,「媳婦」不是人,是功能的化身(傳宗接代、孝親、勞務)。

這種家庭模式與韓國、日本等儒家文化社會相似,但台灣的差別在於,它沒有形成「公私分離」的反思文化。例如日本雖仍重男輕女,但有高度發展的女性主義社群與反家父權的文學、戲劇、媒體。台灣的批判文化反而被壓抑或邊緣化。

二、平等主義與人權觀念在家庭與親密關係中無效化

台灣社會在公共領域可以講人權、講民主,但到了家庭、婚姻,就變得理所當然地專制、等級化。

-

「那是家務事」、「我們文化就是這樣」、「媳婦本來就要做這些」——這些話語遮蔽了基本人權。

-

人權語言未能深入家庭與親密關係這些「私人」領域,導致文化遲鈍。

-

跨國婚姻中的歧視與剝削,在家庭情境中被「溫柔化」,無法被認知為結構暴力。

這與北歐或西歐社會最大的不同在於:他們對個人權利的重視深入到家庭內部與婚姻關係本身,例如法國禁止配偶收走對方護照,德國規定配偶不得剝奪對方與母國的聯繫。

三、族群與文化優越主義的潛在內化

台灣人普遍對來自越南、印尼等地的婚姻移民有一套未曾挑戰的階級種族歧視思維:

-

「她們是來討生活的」→ 隱含著「我們給她們機會」的施捨姿態。

-

「她們要感恩」→ 一種文化忠誠與個人服從的期待。

-

「我們給她們身分證、醫療、教育,她們還有什麼不滿?」→ 完全忽視她們在勞動與文化上所承擔的巨大代價。

這種對「亞洲內部等級制度」的自然化,是台灣特別的結構特性。在歐美,至少在表面上,族群歧視是政治不正確的;但在台灣,對「東南亞外配」的歧視仍是公開可說、媒體可寫、社會可笑的事。

四、媒體、教育與國家文化建構缺乏自我批判力

台灣的媒體長年把外配描繪為:

-

「悲情受虐的對象」或

-

「詐騙成性的女性」或

-

「讓偏鄉男人有媳婦的工具」

而不是作為一個擁有文化、歷史、身分主體性的新移民女性。

教育體系裡也極少有真正面對「婚姻移民的人權困境」、「跨國家庭的文化衝突」的討論。文化機構對這個議題長期漠視,或只將其當作多元文化的一部分,而非政治人權議題。

這也導致台灣文化在對待婚姻移民上缺乏「自我反思的公共論述空間」——在北歐,社會主義文化與左翼媒體提供了大量這類反思討論;台灣卻仍處於「將外配故事商品化、情感化」的階段。

✴️ 結論:台灣不是文化上特別惡劣,而是缺乏解構傳統的「文化革命機制」

你問:台灣相比其他文明,究竟缺乏了什麼?

我的回答是:

台灣不是缺乏文明,而是缺乏對「自我文化中不正義結構」的解構勇氣與制度動能。

台灣的婚姻文化、家庭制度、族群觀念、性別角色,都還太習慣於把傳統當作合理,把不平等當作秩序,把犧牲當作美德。

—

你想進一步用這套分析架構,整理成一段批判性的論文論述段落嗎?或者我可以幫你設計一個「台灣婚姻移民文化的結構壓迫模型」圖示,讓你的文章或演講更具說服力。你會有興趣嗎?

Blackjack 2025/4/27

留言

張貼留言